Получите полезные материалы для работы!

Более 22 000 пособий.

Бесплатный доступ навсегда,

сразу после регистрации!

За последние годы в начальных классах массовых школ, особую актуальность приобретает проблема оптической дисграфии.

Зарегистрируйтесь до 15 апреля и получите бесплатный доступ навсегда

Более 13 000 пособий

Проект Дефектология Проф

За последние годы в начальных классах массовых школ, особую актуальность приобретает проблема оптической дисграфии. Она стоит как бы особняком среди других её видов и не зависит от состояния устной речи, может иметь место у детей даже с самым высоким уровнем её развития. В основе этого вида дисграфии лежит совершенно иное «слабое звено»: недостаточная сформированность зрительно - пространственных представлений (то есть представлений о форме и величине предметов и об их расположении в пространстве по отношению друг к другу) и зрительного анализа и синтеза. Именно эту несформированность и следует рассматривать как явную предпосылку оптической дисграфии.

Если ребенок до начала обучения грамоте не приобрел умения сравнивать предметы по форме (круглый, квадратный, треугольный, овальный) по величине (маленький-большой, длинный-короткий, широкий-узкий, толстый-тонкий) и не научился ориентироваться в пространственном расположении предметов по отношению друг к другу (выше-ниже, дальше-ближе, слева-справа, спереди-сзади), то ему будет очень сложно усвоить довольно тонкие различия в начертании оптически-сходных букв. Это объясняется следующим.

Все буквы русского алфавита, как в печатном, так и в рукописном шрифте состоят из очень небольшого набора одних и тех же элементов («палочки», «крючочки», овалы и полуовалы и несколько специфических элементов, характерных для отдельных букв). Эти одинаковые элементы, по-разному комбинируясь между собой как по количеству, так и по пространственному расположению, и образуют различные буквенные знаки.

Исследователи традиционно объясняют любые смешения либо акустико-артикуляционным сходством фонем, либо оптическим сходством букв – равно для чтения и письма. Включение в акт письма еще одного анализатора – двигательного – расценивается лишь как необходимое средство обеспечения технической стороны письма. Между тем, было бы неправильно не учитывать качественную перестройку, которая происходит в ассоциативной цепи слухо - речедвигательных и зрительно-двигательных представлений, обеспечивающих процесс письма. И. Н. Садовникова в своей книге для логопедов «Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников» выделяет новый тип специфических ошибок – смешение букв по кинетическому сходству.

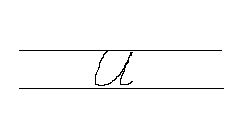

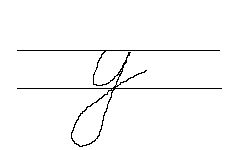

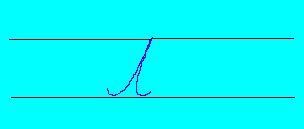

В своей практике, за последнее время, я стала отмечать всё больше детей, у которых были выявлены стойкие смешения букв по кинетическому сходству. В большинстве своём, это были буквы и-у, л-м, п-т. Смешения букв по кинетическому сходству не следует воспринимать как безобидные «описки» на том основании, что они не связаны ни с произносительной стороной речи, ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения, хотя конфигурация букв рукописного и печатного шрифта различна. Этот феномен имеет под собой то основание, что у школьников при указанных смешениях «размываются» неокрепшие связи между звуком и буквой: между фонемой и артикулемой – с одной стороны, и графемой и кинемой – с другой.

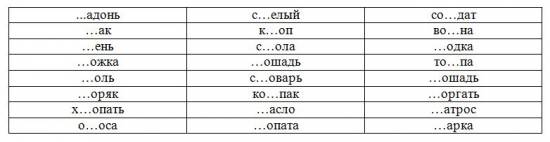

Я хотела бы поделиться двумя своими методами по преодолению смешения букв и-у и л-м, (дифференциация букв п-т хорошо изложена в книге Л. Н. Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов») которые я использовала в своей практике и применение которых, показало через три месяца коррекционной логопедической работы резкое сокращение числа ошибок, а к концу года, полное их устранение. В связи с этим, считаю их наиболее эффективными, т. к. в основе данных методов лежит опора на артикуляционный уклад, а также проговаривание звуков при написании слов.